I. Einleitung:

II. Struktur:

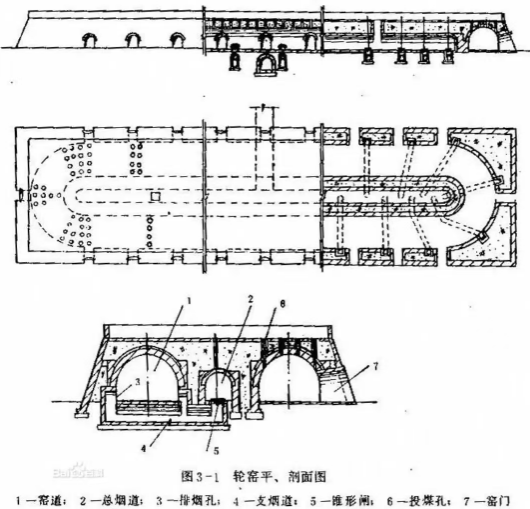

Nachdem die Ziegel in einer Ofenkammer gestapelt wurden, müssen Papierbarrieren aufgeklebt werden, um die einzelnen Kammern abzudichten. Wenn die Feuerposition bewegt werden muss, wird die Klappe dieser Kammer geöffnet, um im Inneren einen Unterdruck zu erzeugen, der die Flammenfront in die Kammer zieht und die Papierbarriere verbrennt. In Sonderfällen kann ein Feuerhaken verwendet werden, um die Papierbarriere der vorherigen Kammer zu zerreißen. Jedes Mal, wenn die Feuerposition in eine neue Kammer bewegt wird, treten die nachfolgenden Kammern der Reihe nach in die nächste Phase ein. Normalerweise tritt die Kammer, wenn eine Klappe gerade geöffnet wird, in die Vorwärm- und Temperaturerhöhungsphase ein; die Kammern 2–3 Türen weiter treten in die Hochtemperaturbrennphase ein; Kammern 3–4 Türen weiter treten in die Isolier- und Kühlphase ein und so weiter. Jede Kammer ändert kontinuierlich ihre Rolle und bildet eine kontinuierliche zyklische Produktion mit einer sich bewegenden Flammenfront. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Flamme wird durch Luftdruck, Luftmenge und Heizwert des Brennstoffs beeinflusst. Außerdem variiert sie je nach Ziegelrohmaterial (4–6 Meter pro Stunde für Schieferziegel, 3–5 Meter pro Stunde für Lehmziegel). Daher können Brenngeschwindigkeit und -leistung durch die Steuerung von Luftdruck und -volumen über Dämpfer sowie durch die Anpassung der Brennstoffzufuhr angepasst werden. Der Feuchtigkeitsgehalt der Ziegel wirkt sich ebenfalls direkt auf die Flammengeschwindigkeit aus: Eine Verringerung des Feuchtigkeitsgehalts um 1 % kann die Geschwindigkeit um etwa 10 Minuten erhöhen. Die Dichtungs- und Isolierungsleistung des Ofens wirkt sich direkt auf den Brennstoffverbrauch und die fertige Ziegelleistung aus.

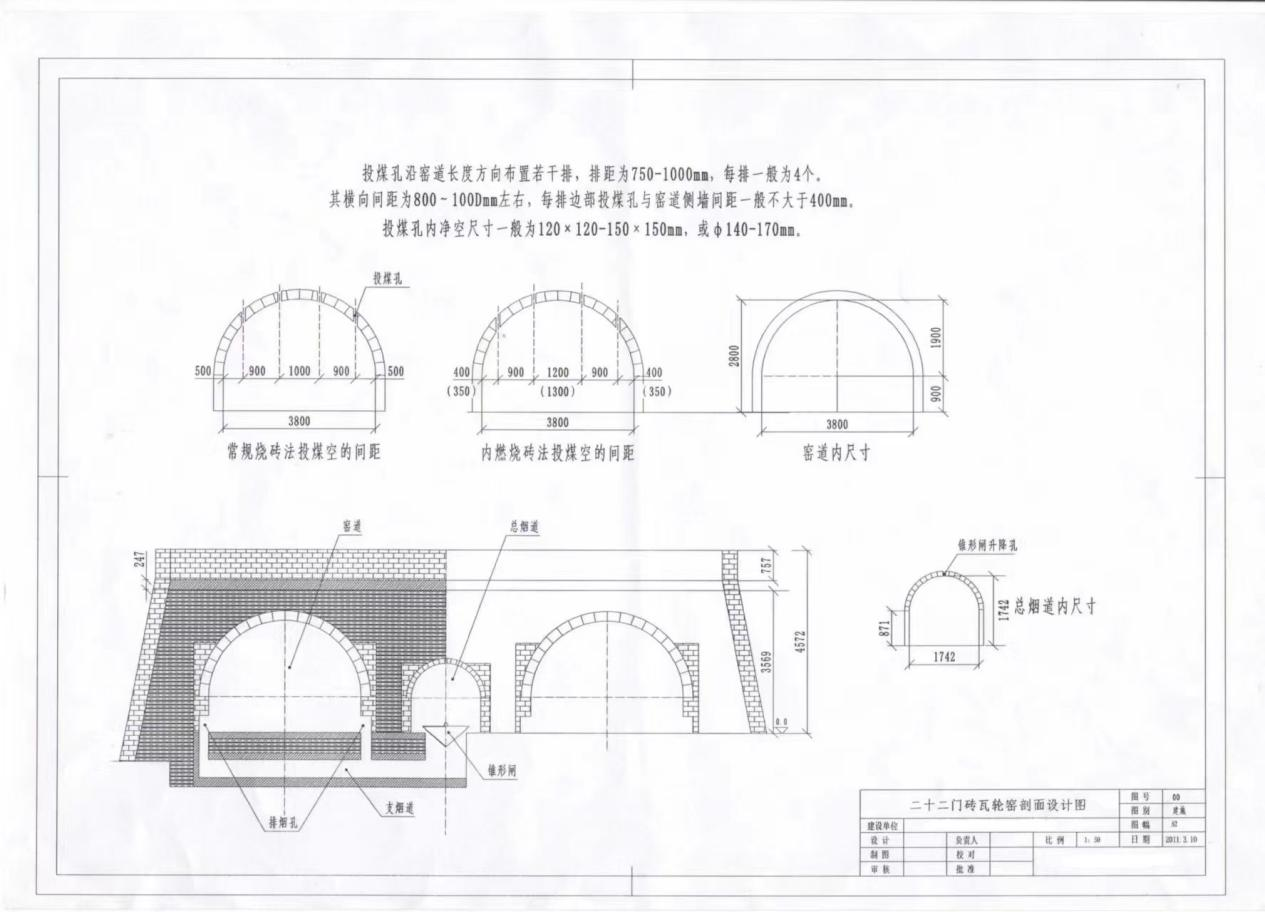

Bestimmen Sie zunächst anhand der Leistungsanforderungen die Netto-Innenbreite des Ofens. Unterschiedliche Innenbreiten erfordern unterschiedliche Luftmengen. Bestimmen Sie anhand des erforderlichen Luftdrucks und -volumens die Spezifikationen und Größen der Lufteinlässe, Rauchgaszüge, Klappen, Luftrohre und Hauptluftkanäle des Ofens und berechnen Sie die Gesamtbreite des Ofens. Bestimmen Sie dann den Brennstoff für die Ziegelfeuerung – unterschiedliche Brennstoffe erfordern unterschiedliche Verbrennungsmethoden. Für Erdgas müssen Brennerpositionen reserviert werden; für Schweröl (nach dem Erhitzen verwendet) müssen Düsenpositionen reserviert werden. Auch für Kohle und Holz (Sägemehl, Reishülsen, Erdnussschalen und andere brennbare Materialien mit Heizwert) gelten unterschiedliche Methoden: Kohle wird zerkleinert, daher können die Kohlezufuhröffnungen kleiner sein; für eine einfache Holzzufuhr sollten die Öffnungen entsprechend größer sein. Erstellen Sie nach der Planung anhand der Daten der einzelnen Ofenkomponenten die Konstruktionszeichnungen für den Ofen.

III. Bauprozess:

① Geologische Untersuchung: Ermitteln Sie die Tiefe der Grundwasserschicht und die Tragfähigkeit des Bodens (erforderlich ≥150 kPa). Verwenden Sie bei weichen Fundamenten Ersatzmethoden (Schotterfundament, Pfahlgründung oder verdichteter Kalkboden 3:7).

2. Nach der Fundamentbehandlung bauen Sie zuerst den Ofenabzug und wenden Sie wasser- und feuchtigkeitsbeständige Maßnahmen an: Tragen Sie eine 20 mm dicke wasserfeste Mörtelschicht auf und führen Sie dann eine wasserfeste Behandlung durch.

③ Das Ofenfundament besteht aus einer Stahlbetonplatte mit φ14-Stahlstäben, die in einem 200 mm breiten bidirektionalen Raster verbunden sind. Die Breite entspricht den Konstruktionsanforderungen und die Dicke beträgt etwa 0,3–0,5 Meter.

④ Dehnungsfugen: Ordnen Sie für jeweils 4–5 Kammern eine Dehnungsfuge (30 mm breit) an, die zur wasserdichten Abdichtung mit Asphalthanf gefüllt ist.

Ofenkörperkonstruktion:

① Materialvorbereitung: Nach Fertigstellung des Fundaments wird der Standort eingeebnet und das Material vorbereitet. Ofenmaterialien: Die beiden Enden des Hoffmann-Ofens sind halbrund; an den Biegungen werden speziell geformte Ziegel (Trapezziegel, Fächerziegel) verwendet. Wird der innere Ofenkörper aus Schamottesteinen gebaut, ist Schamotte erforderlich, insbesondere für Bogenziegel (T38, T39, allgemein als „Blattziegel“ bezeichnet), die an den Lufteinlässen und Bogenspitzen verwendet werden. Bereiten Sie die Schalung für die Bogenspitze im Voraus vor.

2. Abstecken: Markieren Sie auf dem behandelten Fundament zuerst die Mittellinie des Ofens. Bestimmen und markieren Sie dann die Ofenwandkanten und die Positionen der Ofentüren basierend auf den Positionen der unterirdischen Rauchabzüge und Lufteinlässe. Markieren Sie sechs gerade Linien für den Ofenkörper und Bögen für die Endbiegungen basierend auf der Netto-Innenbreite.

3. Mauerwerk: Bauen Sie zuerst die Rauchabzüge und Lufteinlässe, dann legen Sie die Bodenziegel (dafür ist versetztes Mauerwerk mit Vollmörtel erforderlich, keine durchgehenden Fugen, um Abdichtung zu gewährleisten und Luftlecks zu verhindern). Die Reihenfolge ist wie folgt: Bauen Sie gerade Wände entlang der markierten Fundamentlinien, übergehend zu den Biegungen, die mit Trapezziegeln gebaut werden (zulässiger Fehler ≤ 3 mm). Bauen Sie gemäß den Konstruktionsanforderungen Verbindungsstützwände zwischen der inneren und äußeren Ofenwand und füllen Sie diese mit Isoliermaterial. Wenn gerade Wände eine bestimmte Höhe erreicht haben, legen Sie Bogenwinkelziegel (60°–75°), um mit dem Bau der Bogenspitze zu beginnen. Platzieren Sie die Bogenschalung (zulässige Bogenabweichung ≤ 3 mm) und bauen Sie die Bogenspitze symmetrisch von beiden Seiten zur Mitte hin. Verwenden Sie Bogenziegel (T38, T39) für die Bogenspitze; wenn Sie gewöhnliche Ziegel verwenden, achten Sie auf einen dichten Abschluss mit der Schalung. Verwenden Sie beim Bau der letzten 3–6 Steine jedes Rings keilförmige Verriegelungssteine (Dickenunterschied 10–15 mm) und schlagen Sie diese mit einem Gummihammer fest. Halten Sie gemäß den Konstruktionsanforderungen Beobachtungsöffnungen und Kohlenzufuhröffnungen auf der Bogenspitze frei.

IV. Qualitätskontrolle:

b. Ebenheit: Mit einem 2-Meter-Lineal prüfen; zulässige Unebenheit ≤ 3 mm.

c. Abdichtung: Nach Fertigstellung des Ofenmauerwerks einen Unterdrucktest (-50 Pa) durchführen; Leckrate ≤ 0,5 m³/h·m².

Beitragszeit: 05.08.2025