I. はじめに:

ホフマン窯(中国では「円窯」とも呼ばれる)は、1858年にドイツのフリードリヒ・ホフマンによって発明されました。ホフマン窯が中国に導入される以前は、粘土レンガは断続的にしか稼働できない土窯で焼かれていました。これらの窯はパオや饅頭のような形をしており、一般的に「饅頭窯」と呼ばれていました。窯の底には火床が設けられ、レンガを焼成する際には乾燥したレンガを積み重ね、焼成後は断熱と冷却のために火を止め、その後窯の扉を開けて完成したレンガを取り出します。1つの窯で1バッチのレンガを焼成するには8~9日かかりました。生産量が少なかったため、複数の饅頭窯を直列に接続し、煙道同士を連結することで、1つの窯の焼成後に隣接する窯の煙道を開けて焼成を開始しました。このタイプの窯は中国で「龍窯」と呼ばれていました。龍窯は生産量を増加させましたが、連続生産には至らず、作業環境も過酷でした。ホフマン窯が中国に導入されて初めて、粘土レンガの連続焼成の問題が解決され、レンガ焼成の作業環境は比較的改善されました。

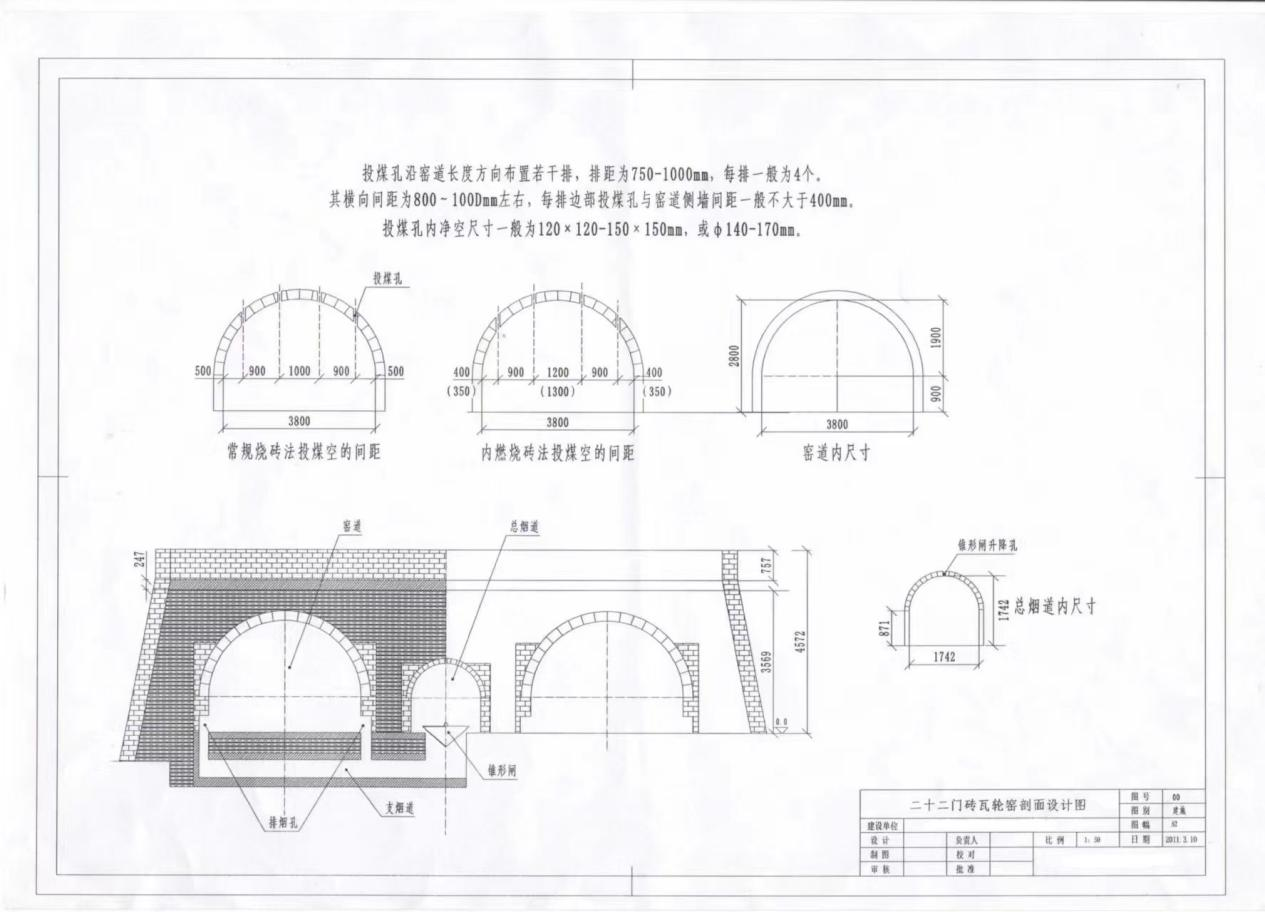

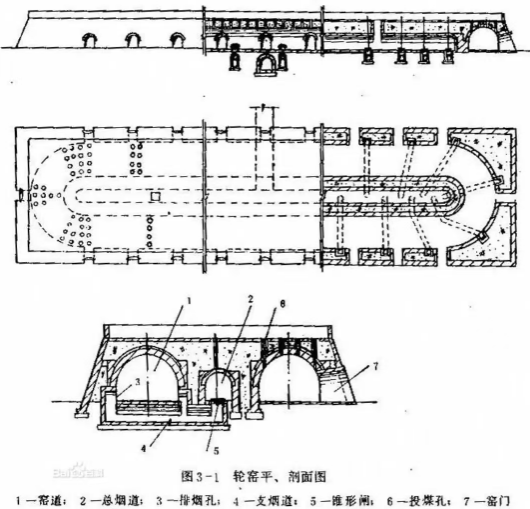

ホフマン窯は長方形で、中央に主風洞とダンパーがあり、ダンパーの制御によって移動火の位置が調整されます。内部は円形の相互連結された窯室で構成され、外壁には複数の窯扉が開かれ、レンガの出し入れが容易です。外壁は二重構造で、間に断熱材が充填されています。レンガを焼成する準備として、乾燥したレンガを窯の通路に積み上げ、点火ピットを構築します。点火は可燃性物質で行われ、安定した点火後、ダンパーを操作して火の動きを誘導します。窯の通路に積み上げられたレンガは、800~1000℃の温度で焼成され、完成品となります。一つの炎面で連続焼成を行うためには、レンガ積み場に2~3枚の扉、予熱ゾーンに3~4枚の扉、高温焼成ゾーンに3~4枚の扉、断熱ゾーンに2~3枚の扉、冷却・レンガ搬出ゾーンに2~3枚の扉が必要です。そのため、炎面が一つのホフマン窯には少なくとも18枚の扉が必要で、炎面が二つのホフマン窯には36枚以上の扉が必要です。作業環境を改善し、完成したレンガからの高温に作業員がさらされるのを避けるために、通常はさらに数枚の扉が追加されます。そのため、一つの炎面のホフマン窯には22~24枚の扉が設置されることが多いです。それぞれの扉の長さは約7メートルで、窯の全長は約70~80メートルです。窯の正味内幅は3メートル、3.3メートル、3.6メートル、3.8メートル(標準レンガの長さは240mmまたは250mm)です。そのため、窯幅の変更はレンガ1個分の長さの増加として計算されます。内幅が異なるとレンガの積み重ね数も異なり、生産量もわずかに異なります。単炎式ホフマン窯は、年間約1,800万~3,000万個の標準レンガ(240×115×53mm)を生産できます。

II. 構造:

ホフマン窯は、機能別に以下の構成要素で構成されています。窯基礎、窯底煙道、エアダクトシステム、燃焼システム、ダンパー制御、密閉窯体、窯断熱材、観察・監視装置。各窯室は独立したユニットであると同時に、窯全体の一部でもあります。火の位置が移動すると、窯内における役割(予熱ゾーン、焼結ゾーン、断熱ゾーン、冷却ゾーン、レンガ搬出ゾーン、レンガ積載ゾーン)も変化します。各窯室には、専用の煙道、エアダクト、ダンパー、観察ポート(石炭投入口)、そして窯扉が上部に設置されています。

動作原理:

レンガを窯炉に積み上げた後、各窯を密閉するために紙製の遮蔽板を貼り付けます。燃焼位置を移動させる必要がある場合、その窯のダンパーを開いて内部に負圧を発生させ、炎面を窯内に引き込み、紙製の遮蔽板を燃焼させます。特殊なケースでは、火フックを用いて前の窯の紙製の遮蔽板を引き裂くことができます。燃焼位置が新しい窯に移るたびに、後続の窯は順次次の段階へと進みます。通常、ダンパーを開いた直後は予熱・昇温段階、2~3段離れた窯は高温焼成段階、3~4段離れた窯は断熱・冷却段階へと進みます。各窯は絶えず役割を変え、炎面が移動する連続的なサイクル生産を形成します。炎の移動速度は、気圧、風量、燃料の発熱量によって影響を受けます。また、レンガの原料によっても異なります(頁岩レンガでは4~6メートル/時、粘土レンガでは3~5メートル/時)。そのため、ダンパーによる空気圧と空気量制御、そして燃料供給量を調整することで、焼成速度と出力を調整できます。レンガの水分含有量も炎の移動速度に直接影響し、水分含有量が1%低下すると、炎の移動速度は約10分速くなります。窯の密閉性と断熱性は、燃料消費量とレンガの完成量に直接影響します。

レンガを窯炉に積み上げた後、各窯を密閉するために紙製の遮蔽板を貼り付けます。燃焼位置を移動させる必要がある場合、その窯のダンパーを開いて内部に負圧を発生させ、炎面を窯内に引き込み、紙製の遮蔽板を燃焼させます。特殊なケースでは、火フックを用いて前の窯の紙製の遮蔽板を引き裂くことができます。燃焼位置が新しい窯に移るたびに、後続の窯は順次次の段階へと進みます。通常、ダンパーを開いた直後は予熱・昇温段階、2~3段離れた窯は高温焼成段階、3~4段離れた窯は断熱・冷却段階へと進みます。各窯は絶えず役割を変え、炎面が移動する連続的なサイクル生産を形成します。炎の移動速度は、気圧、風量、燃料の発熱量によって影響を受けます。また、レンガの原料によっても異なります(頁岩レンガでは4~6メートル/時、粘土レンガでは3~5メートル/時)。そのため、ダンパーによる空気圧と空気量制御、そして燃料供給量を調整することで、焼成速度と出力を調整できます。レンガの水分含有量も炎の移動速度に直接影響し、水分含有量が1%低下すると、炎の移動速度は約10分速くなります。窯の密閉性と断熱性は、燃料消費量とレンガの完成量に直接影響します。

窯の設計:

まず、出力要件に基づいて、窯の正味内幅を決定します。内幅が異なると、必要な空気量も異なります。必要な空気圧と空気量に基づいて、窯の空気入口、煙道、ダンパー、空気管、主空気ダクトの仕様とサイズを決定し、窯の全幅を計算します。次に、レンガ焼成に使用する燃料を決定します。燃料が異なると燃焼方式も異なります。天然ガスの場合はバーナーの位置を事前に確保する必要があります。重油(加熱後使用)の場合はノズルの位置を確保する必要があります。石炭と木材(おがくず、もみ殻、落花生の殻、その他の熱量のある可燃物)の場合でも、燃焼方式は異なります。石炭は粉砕されているため、石炭の投入口は小さくてもかまいませんが、木材の投入を容易にするためには、投入口を大きくする必要があります。窯の各部品のデータに基づいて設計した後、窯の構造図を作成します。

まず、出力要件に基づいて、窯の正味内幅を決定します。内幅が異なると、必要な空気量も異なります。必要な空気圧と空気量に基づいて、窯の空気入口、煙道、ダンパー、空気管、主空気ダクトの仕様とサイズを決定し、窯の全幅を計算します。次に、レンガ焼成に使用する燃料を決定します。燃料が異なると燃焼方式も異なります。天然ガスの場合はバーナーの位置を事前に確保する必要があります。重油(加熱後使用)の場合はノズルの位置を確保する必要があります。石炭と木材(おがくず、もみ殻、落花生の殻、その他の熱量のある可燃物)の場合でも、燃焼方式は異なります。石炭は粉砕されているため、石炭の投入口は小さくてもかまいませんが、木材の投入を容易にするためには、投入口を大きくする必要があります。窯の各部品のデータに基づいて設計した後、窯の構造図を作成します。

III. 建設プロセス:

設計図に基づいて敷地を選定します。コスト削減のため、原材料が豊富で、完成したレンガの輸送に便利な場所を選びます。レンガ工場全体は窯を中心に配置します。窯の位置を決定したら、基礎処理を行います。

① 地質調査:地下水層の深度と地盤支持力(150kPa以上必要)を把握する。軟弱地盤の場合は、基礎の置換工法(捨石基礎、杭基礎、または3:7石灰土)を適用する。

②基礎処理後、まず窯煙突を構築し、防水・防湿対策を施します。20mm厚の防水モルタル層を塗布し、防水処理を行います。

③窯基礎は鉄筋コンクリート製ラフトスラブで、φ14の鉄筋を200mmの双方向格子状に組んでいます。幅は設計通りで、厚さは約0.3~0.5メートルです。

④伸縮継手:4~5室ごとに1つの伸縮継手(幅30mm)を配置し、防水シーリングのためにアスファルト麻を充填します。

① 地質調査:地下水層の深度と地盤支持力(150kPa以上必要)を把握する。軟弱地盤の場合は、基礎の置換工法(捨石基礎、杭基礎、または3:7石灰土)を適用する。

②基礎処理後、まず窯煙突を構築し、防水・防湿対策を施します。20mm厚の防水モルタル層を塗布し、防水処理を行います。

③窯基礎は鉄筋コンクリート製ラフトスラブで、φ14の鉄筋を200mmの双方向格子状に組んでいます。幅は設計通りで、厚さは約0.3~0.5メートルです。

④伸縮継手:4~5室ごとに1つの伸縮継手(幅30mm)を配置し、防水シーリングのためにアスファルト麻を充填します。

窯本体の構造:

① 材料準備:基礎工事が完了したら、敷地を整地し、材料を準備します。窯材料:ホフマン窯の両端は半円状で、湾曲部には特殊形状のレンガ(台形レンガ、扇形レンガ)を使用します。内窯体を耐火レンガで造る場合は、特に吸気口やアーチトップに使用されるアーチレンガ(T38、T39、通称「ブレードレンガ」)には耐火粘土が必要です。アーチトップの型枠は事前に準備しておきます。

② 窯出し:処理済み基礎に窯の中心線を印し、次に地中の煙道と空気入口の位置に基づいて窯壁の縁と窯扉の位置を決定し、印を付けます。窯本体の寸法線を6本、端部の曲げ部には正味内幅に基づいて円弧線を印します。

③ 石積み:まず煙突と吸気口を造り、次に底レンガを積みます(気密性を確保し、空気漏れを防止するため、モルタルを全面に塗り、連続目地のない千鳥目積みとします)。手順は、基礎線に沿って直壁を積み、次に湾曲部に移行し、台形レンガ(許容誤差≦3mm)で積みます。設計要件に従って、内壁と外壁の間に接続支持壁を建設し、断熱材を充填します。直壁が一定の高さまで構築されたら、アーチアングルレンガ(60°~75°)を積み、アーチトップの構築を開始します。アーチ型枠(許容アーク偏差≦3mm)を配置し、両側から中央に向かって対称にアーチトップを構築します。アーチトップにはアーチレンガ(T38、T39)を使用します。通常のレンガを使用する場合は、型枠との密着性を確保します。各リングの最後の3~6個のレンガを組み立てる際は、くさび形の固定用レンガ(厚さの差は10~15mm)を使用し、ゴムハンマーでしっかりと打ち付けます。設計要件に従って、アーチ上部に観察口と石炭投入口を確保してください。

IV. 品質管理:

a. 垂直性: レーザーレベルまたは下げ振りでチェックします。許容偏差は 5 mm/m 以下です。

b. 平坦性: 2メートルの定規でチェックします。許容される凹凸は3mm以下です。

c. シーリング:窯の石積みが完了したら、負圧テスト(-50Pa)を実施します。漏れ率は0.5m³/h·m²以下です。

b. 平坦性: 2メートルの定規でチェックします。許容される凹凸は3mm以下です。

c. シーリング:窯の石積みが完了したら、負圧テスト(-50Pa)を実施します。漏れ率は0.5m³/h·m²以下です。

投稿日時: 2025年8月5日